COMPANY

話し手:宮野 薫さん 大津町立おおづ図書館 司書 ※所属・役職は取材当時のものです。

―おおづ図書館は他館に比べて早期に開館されましたよね。地震発生から開館までについて聞かせてください。

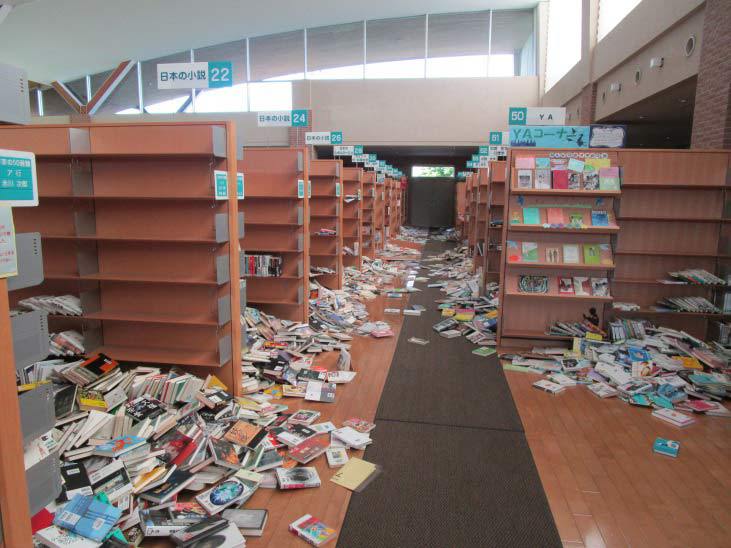

前震翌日の15日の時点では、書架の上部にあった本が落下していました。まだ余震が続いていましたので、臨時職員は休みにして3名の正規職員のみで復旧作業を行いました。その日の内に落下した本の半分を再排架できたのですが、16日に本震に襲われることとなります。町の被害は拡大し、一時期は町指定避難所・自主避難所を合わせた73か所に1万3千人を超える避難者(人口の35%)が集まりました。役場庁舎が使えなくなった混乱の中、まず私たちも避難所運営に配置され、その後図書館復旧と避難所運営を交替で行いました。 余震もありましたし、図書館の復旧作業にようやく取りかかることができたのは4月19日でした。前震の後は書架上部のみからの落下に留まりましたが、本震の影響で、開架スペースのほとんどの本が落下。まさに「本の海」のような光景が広がっていました。復旧作業は、臨時職員を中心に毎日6~7名で進めました。加えて、「地域おこし協力隊」※から2名の方が作業に参加してくださいました。偶然ですがこの2名は、司書資格を持つ方と図書館でのアルバイトの経験がある方でしたので、排架作業のルールを指示する必要がなくスムーズに作業を進められました。 利用者の方から、ボランティアとして復旧作業を手伝いたいという申し出もありましたが、余震も続いていたため安全面を考慮してご遠慮いただきました。人手があれば助かりますが作業中に何かあったときのことを考えると、ボランティアの受け入れは難しい点があります。 そして当初の目標通り、5月3日に書庫とCD・DVD以外の開架コーナーを再開し、開館の日を迎えました。

※地域おこし協力隊とは

人口減少や高齢化等が進む地方で、地域外の人材を受け入れ、地域協力活動を行ってもらう中で、定住・定着を図り、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とした制度。2009年に総務省によって制度化された。(→http://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/)

前震後書架上部のみから落下

本震後 ブックトラックが移動している

本震後 大量の本が落下

―開館日はどのように決められたのですか。

毎日おいでになる方にとって図書館は生活の一部ですので、館内で協議した結果、できるだけ早期の開館を目指すことにしました。また、町内小中学校は休校、子育て支援センターも避難所として使われていたため、早く開館することで少しでも子どもたちやお母さん方の行き場ができれば、との思いもありました。 5月3日を開館目標日に設定したのは、ゴールデンウィーク直前の日だったからです。保護者の方が地震後の片づけに追われている中、ゴールデンウィーク中の子どもたちの居場所として、毎日おはなし会や映画上映会を開催しました。

―開館当時まだ余震が続いていましたが、安全面で何か工夫されたことがあれば教えてください。

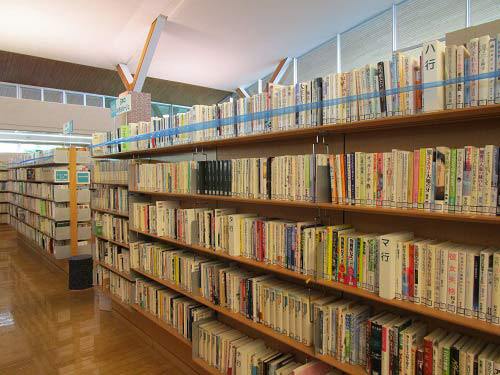

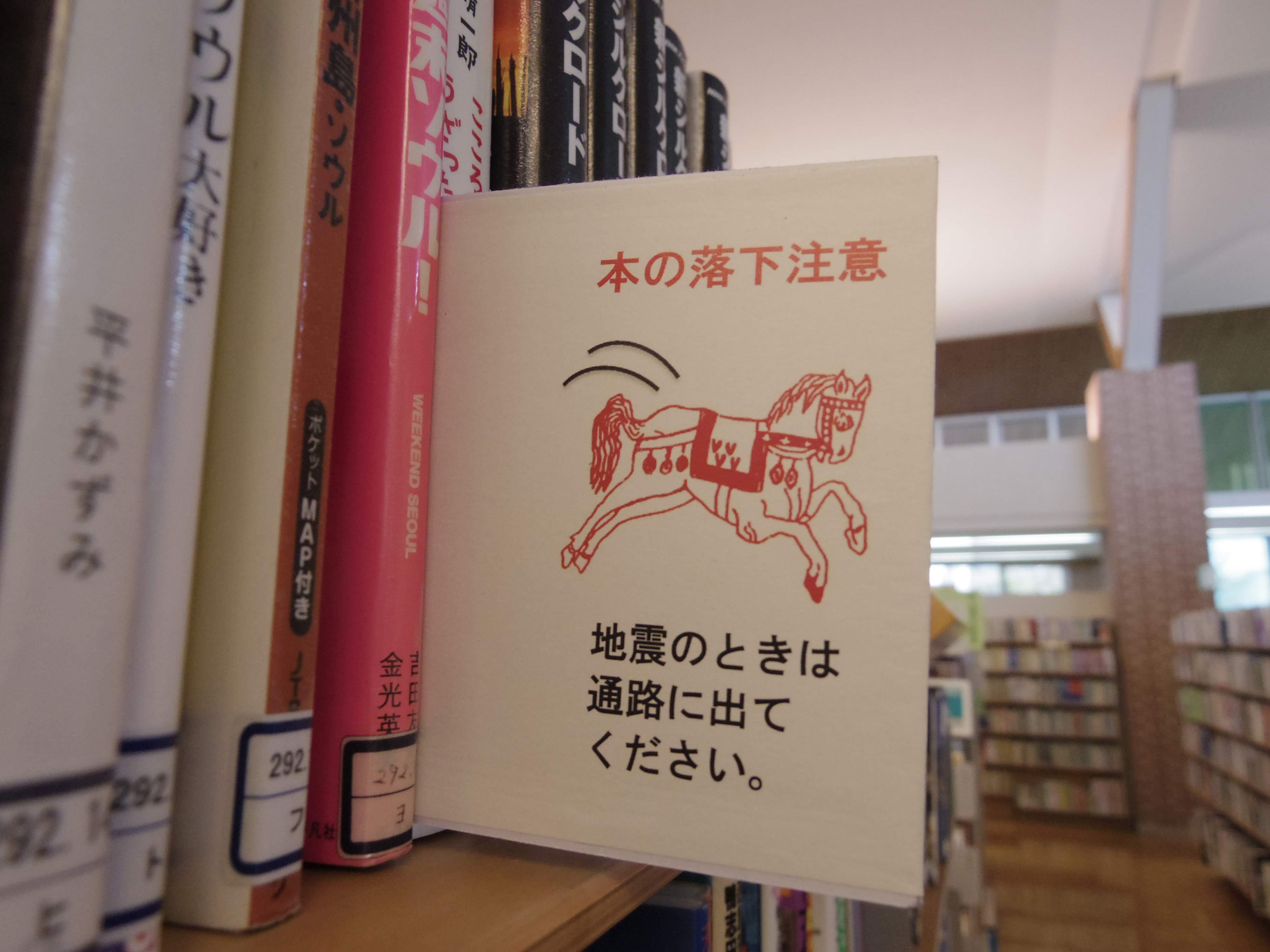

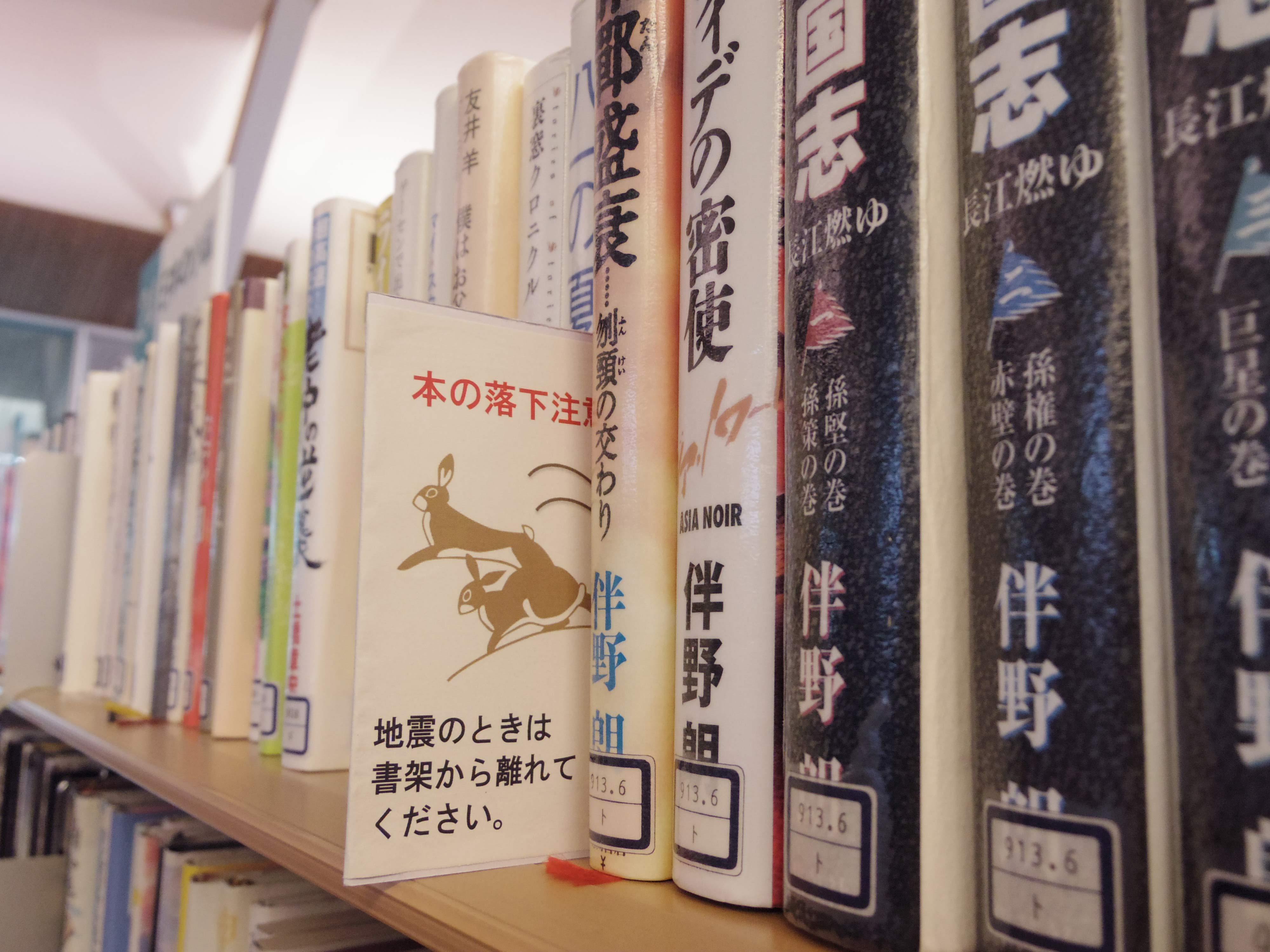

開館する際、書架の上段には戻さずに本を床に置いた状態にしました。本が落下すると、けがをする恐れもありますので。また、通路に逃げ道を確保するために、背表紙が隠れてもできるだけ棚の奥に押して置きました。余震が減った6 月には、児童書は棚自体の補強が必要だったため床に置いたままでしたが、一般書はすべて棚に並べて、ビニール紐で落下防止対策を行いました。9月現在は、書架上部に図書の落下対策を施し、すべての本を棚に戻して落下防止のビニール紐も外しました。 その代わり「落下注意!」のカードを本の間に挟んでいます。最初は本のイラストの一種類のみでしたが、「もっと楽しい気分になるようなデザインを」と考え、動物モチーフなど複数のバリエーションを作成しました。

開館後6月撮影

落下注意を喚起する宮野さんお手製のカード

落下注意を喚起する宮野さんお手製のカード動物たちも地震のときは通路から避難する

宮野さんお手製落下注意を喚起するカードうさぎ編

それから、イーゼルとコルクボードや段ボールを組み合わせて手作りのお知らせボードも作りました。元々入口に置いていたものが地震で転倒したので、軽量のものに変更したのです。 すべて必要に迫られて浮かんできたオリジナルのアイディアです。実際に地震に遭ってみないと何が危険か気が付かないものですね。

地震で転倒したお知らせボード

地震後 段ボールで手作りしたボード

―他に地震を経験して始めた安全対策がありましたら教えてください。

注意喚起の張り紙や、余震の際の声かけ・館内の巡回なども今回の地震後に取り入れましたが、防災訓練の一環として平時から行っておくべきだと思います。

―地震を経験したから分かった、「非常時の図書館の役割」とはどのようなものでしょうか。

「最新の情報を正しく提供する場所である」という役割があると思います。 おおづ図書館では、5月3日以降、町のHPや臨時広報誌などに記載された情報を、項目ごとに分類して見やすく整理した「災害情報掲示板」を設けています。使い慣れていない方にとって情報が氾濫しているインタ ーネットは分かり辛く、必要な情報に辿り着けない恐れがあります。そこで、司書である私が、情報をシンプルに抜き出して一枚一枚ワードで掲示物を作成することにしたのです。この「情報の収集・分類・整理・公開」は、司書の日々の業務の延長線上にあると考えています。 今振り返ってみると、掲示板のスペースが不足したことや、情報の取捨選択などについて反省点もあります。ですが、インターネットを使わないお年寄り以外にも、多くの人が足を止めてご覧になっており、改めて情報発信の重要さを感じました。

―「災害情報掲示板」は、司書の専門性を活かした図書館の役割の果たし方だと言えそうです。掲示板のそばに置いてあるファイルには、大津町以外の自治体情報も収集されているのですね。

おおづ図書館は、大津町の住民の方だけでなく、隣接する市町村にお住まいの方、町内に通勤・通学されている方が利用できる図書館です。例えば、館の利用者の一割はお隣にある南阿蘇村の住民の方です。実は、今回の地震で南阿蘇村と共に大きな被害を受けた、益城町や西原村も大津町に隣接しています。現在、南阿蘇村と西原村には図書館がなく、益城町の図書館は地震の影響で長期休館中です。ですから地震被害が甚大だった3町村の方々への情報提供が少しでもできればと思っています。そのため、災害情報掲示板で扱う情報は大津町のものだけに限らず、近隣市町村の災害関係資料も集めて公開しています。

―また、おおづ図書館では、イベントという形での情報発信も行っておられますよね。

地震から二か月が経って暮らしが落ち着いてきた頃に、地震に関するイベントを行いました。生涯学習課と大津町のNPO協力の下実施した「災害ストレスから家族のココロとカラダを守ろう」という講座です。様々な年齢層の参加者が、ストレスが身体にどのように表れるかを学んだ後、個別にいろいろなお話をする場を設けました。参加者の皆さんの地震後の心のケアにつながったと思っています。 同じ日に「ブックシェアデー」も開催しました。これは、いらなくなった本を図書館に持参してもらい、その本を欲しい人がもらって帰るイベントです。実は、地震以降、自宅の本を図書館で引き取って欲しいという問い合わせが相次ぎました。問い合わせを下さる方は、本が好きだからこそ捨てられない方々なのです。そこで、その方々の想いを汲み、おおづ図書館友の会主催で無料古本市を開催するに至ったのでした。 これからも図書館なりのやり方で、地震後の生活支援として続けていければと考えています。

―本日はお忙しい中、貴重なお話をお聞かせいただきましてありがとうございました。

(取材日:2016年9月28日)

取材・執筆:宮脇 薫子 金剛株式会社 社長室

※取材当時

PHOTO GALLERY

おおづ図書館 司書 宮野さん

おおづ図書館 外観

本震後 落下したCD·DVDは、 壊れていないか 1枚ずつ再生して確認した

開館準備中